春秋时代秦献公的一系列改革措施

秦国在商鞅变法之前,秦孝公的父亲秦献公为秦国的发展也做出过不少的努力。

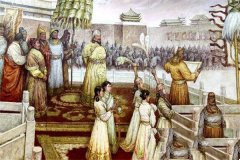

秦献公上位后,开始了一系列改革。改革的第一步便是废黜人殉制度。秦国的人殉制度最先出现在三百年前的秦武公时期。那时,人们以人殉的数量来显示死去者的身份和地位。为此,秦国每年都有大批的青壮年奴隶被杀。

许多劳动力被杀严重阻碍了秦国人口的增加,对秦国的农业生产十分不利。正是基于人殉制度的这些弊端,秦献公改革的第一步便是废除这种制度,代之以陶俑。

改革必然会损坏一部分人的利益,特别是在秦国都城雍城聚集的那些奴隶主阶级,他们为维护自己的利益,对秦献公的改革处处掣肘。秦献公大位初立,尚未立下尺寸之功,如果直接和奴隶主阶级爆发冲突,无异于自寻死路。

思量之下,秦献公决定将都城迁到秦国的东部,也就是接近河西之地的栎阳。秦献公此举一方面可以摆脱奴隶主阶级的束缚,另一方面也是为了表明他收回河西之地的决心。

秦献公没有选择直接削弱奴隶主贵族权力,而是加强了地主和自耕农阶级的实力。其方法就是历史上著名的出租禾。

在秦献公的统治下,政府征收赋税的标准,不再是人口的多少,而是土地占有人的实际耕地面积。这样不仅使得国家的税收有所增加,促进了秦国的生产,还在法律上承认了地主阶级和自耕农的土地所有权。

这一措施在秦国的西部地区受到了很大的抵制,而此时秦国的政治中心,早已经不是西边雍城,而是东部的栎阳,栎阳的新兴地主阶级大力支持改革。

很快,秦国奴隶主贵族手下的很多奴隶,迫于无法忍受的压迫和剥削,不断地逃到地主阶级这边。无可避免,奴隶主阶级和地主阶级之间的矛盾也必将越来越大。

为了缓和这种局势,秦献公决定大肆任用有才能的地主阶级代表来担任国家的重要职务,以提高他们的政治地位。

同时,秦献公还颁布法令,允许自耕农和地主阶级在战争中斩获军功,以此来获取爵位。很多经济地位很高但政治地位低下的人,通过这种方式得以真正地走向社会上层。一时之间,整个秦国上下充满了勃勃生机,秦军也通过这种方式,得以不断强大。

在提高地主和自耕农地位的同时,秦献公还采取了一系列措施稳住奴隶主阶级。其中最有效果的,便是和其中权力最大的家族结为姻亲关系。由此,秦国的变法阻力逐渐减小,秦人也看到了富国强兵的希望。

除了以上改革措施,秦献公也进行了一系列加强中央集权、发展秦国经济、控制秦国人口的措施,这些措施虽然大多数照搬照抄自魏国,但是其在秦国的作用却是不容置疑的

秦献公六年(前379),蓝田、善、蒲等边境地区被秦献公改造成了县,县令由朝廷直接委派,这就将地方的权力收归了中央,秦献公得以控制更多的土地和人口。

第二年,秦国建立起了市,用来发展和管理工商业,通过抽取营业税,秦国获取了更多的收入,国库一改往日的匮乏,变得充实起来。

又过了三年,秦献公开始改革户籍制度,五户人家为一个单位,农忙时必须互相帮助,以保证农业的旱涝保收,农闲时则进行军事训练,以便在战争来临时,可以全民皆兵。一人犯法,五家与之同罪,这在很大程度上使得人人自危,极大地改善了秦国的社会治安状况。